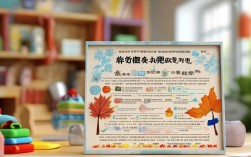

性传染病是一类通过性接触传播的感染性疾病,对个人健康、家庭幸福和社会公共卫生均构成重要威胁,了解其基本知识、传播途径、预防措施及治疗方法,对于有效控制疾病蔓延、保护自身和他人健康至关重要,本文将围绕性传染病的关键信息进行系统梳理,帮助读者建立科学的认知。

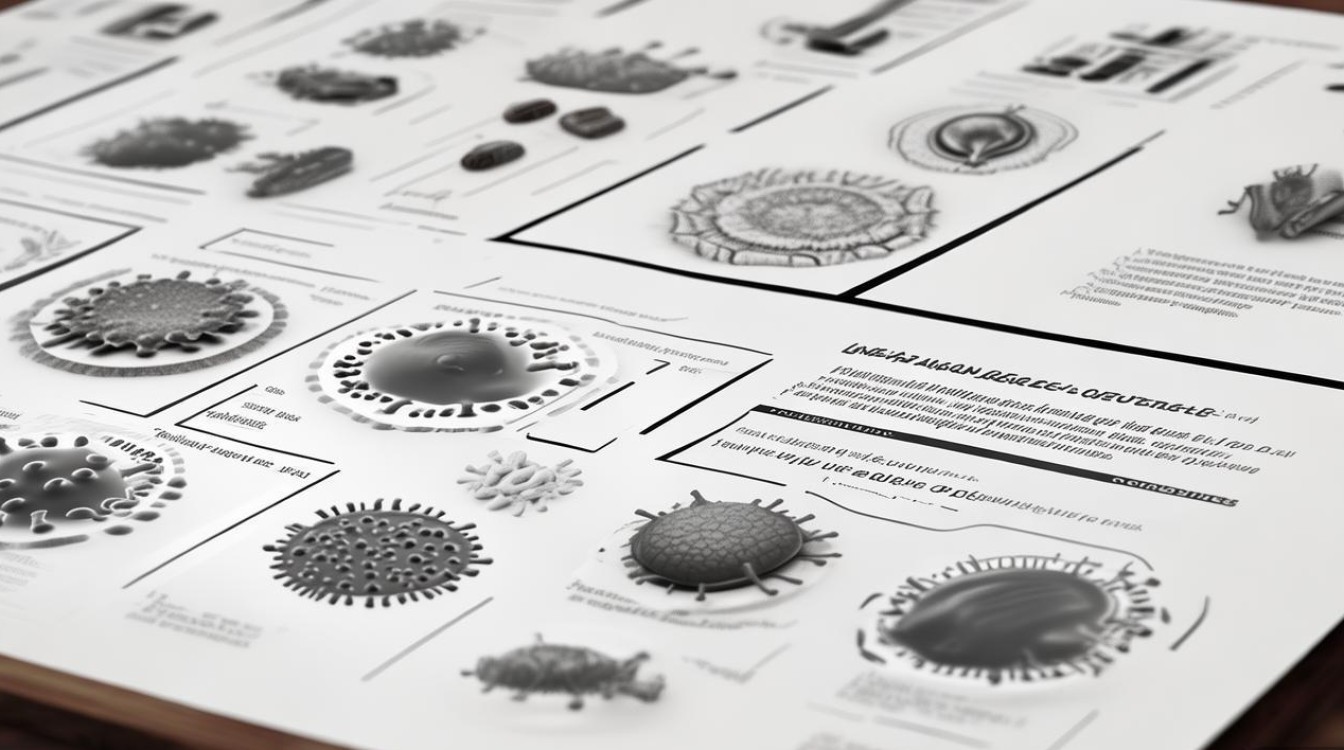

性传染病的常见类型与病原体

性传染病的种类繁多,病原体包括病毒、细菌、寄生虫等,以下为几种常见类型及其特点:

| 疾病名称 | 病原体 | 主要症状 | 潜伏期 |

|---|---|---|---|

| 淋病 | 淋病奈瑟菌 | 尿道口红肿、脓性分泌物、尿痛,女性可伴宫颈炎、盆腔炎 | 2-10天 |

| 梅毒 | 梅毒螺旋体 | 一期硬下疳,二期梅毒疹,三期侵犯心血管、神经系统等 | 2-4周至数月 |

| 衣原体感染 | 沙眼衣原体 | 尿道刺痒、分泌物稀薄,女性可致不孕、异位妊娠 | 1-3周 |

| 尖锐湿疣 | 人乳头瘤病毒(HPV) | 生殖器、肛门周围出现菜花状或乳头状赘生物 | 2周到8个月 |

| 生殖器疱疹 | 单纯疱疹病毒(HSV) | 生殖器部位簇集性水疱、溃疡,伴疼痛和灼烧感,易复发 | 2-12天 |

| 艾滋病 | 人类免疫缺陷病毒(HIV) | 早期类似流感症状,后期导致免疫系统崩溃,出现机会性感染和肿瘤 | 数周至数年 |

性传染病的传播途径

性传染病的主要传播方式包括:

- 性接触传播:无保护的阴道性交、肛交、口交是主要途径,病原体可通过黏膜破损处侵入人体。

- 母婴传播:孕妇感染后可通过胎盘、分娩或哺乳传染给胎儿或新生儿,如梅毒、HIV、淋病等。

- 血液传播:共用受污染的注射器、纹身器械或输入含病原体的血液/血制品,常见于HIV、乙肝等。

- 间接接触传播:少数情况下,通过接触被患者分泌物污染的物品(如毛巾、衣物)可能感染,但概率较低。

科学预防:降低感染风险的关键措施

预防性传染病需采取综合措施,核心是“切断传播途径+保护易感人群”:

- 安全性行为:坚持正确使用安全套,可显著降低淋病、衣原体、HIV等感染风险;避免多性伴、无保护性行为。

- 定期筛查:有性行为者,尤其是高风险人群(如多性伴、男男性行为者),建议每年进行性传染病筛查;早发现、早治疗可减少并发症和传播。

- 疫苗接种:HPV疫苗可有效预防宫颈癌及生殖器疣;乙肝疫苗是预防乙肝感染的重要手段。

- 及时治疗:感染后应遵医嘱完成全程治疗,避免自行停药导致耐药或慢性化(如梅毒、淋病)。

- 避免共用物品:不与他人共用针具、剃须刀、牙刷等可能接触血液或黏膜的物品。

正确认识与消除误区

- 误区:“只有出现症状才需要检查。”

真相:许多性传染病(如衣原体、HIV)早期可无明显症状,但已具备传染性,定期筛查是唯一可靠方式。 - 误区:“安全套可100%预防所有性传染病。”

真相:安全套对皮肤黏膜接触传播的疾病(如HPV、疱疹)保护有限,但不能完全杜绝风险,需结合其他预防措施。 - 误区:“感染后治愈就不会复发。”

真相:部分疾病(如尖锐湿疣、生殖器疱疹)易复发,需遵医嘱随访;HIV目前无法治愈,需终身抗病毒治疗。

社会关怀与责任

性传染病患者常面临 stigma(病耻感),可能导致隐瞒病情、延误治疗,社会应给予科学认知与人文关怀:

- 患者应主动告知性伴侣并鼓励其一同检查,避免交叉感染;

- 家人朋友需避免歧视,支持患者规范治疗;

- 公共卫生部门应加强宣传教育,普及检测和治疗资源,推动“主动检测、积极治疗、共担健康”的理念。

相关问答FAQs

Q1:发生无保护性行为后,如何判断是否需要就医?

A1:若发生无保护性行为,尤其是对方健康状况不明时,建议在2-4周后前往医院或疾控中心进行性传染病筛查(包括HIV、梅毒、淋病、衣原体等),若出现尿道分泌物、生殖器溃疡、水疱、白带异常等症状,应立即就医,切勿自行用药,即使无症状,也建议定期随访(如3个月后复查HIV抗体)。

Q2:感染性传染病后,是否会影响生育能力?

A2:部分性传染病可能影响生育,淋病、衣原体感染未及时治疗可导致女性盆腔炎、输卵管堵塞,增加不孕或异位妊娠风险;男性可能引起附睾炎、精囊炎,影响精子质量,梅毒、HIV可通过母婴传播,但孕期规范治疗可显著降低风险,感染后应尽早接受规范治疗,并在医生指导下评估生育计划。