坐骨神经痛的基本常识

坐骨神经痛是一种常见的神经系统疾病,主要表现为沿坐骨神经通路(腰部、臀部、大腿后侧、小腿外侧至足部)的放射性疼痛、麻木或无力,这种症状并非独立疾病,而是多种潜在问题的共同表现,了解其基本常识对预防和治疗至关重要。

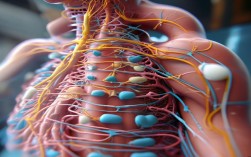

坐骨神经的解剖结构与功能

坐骨神经是人体最粗大的周围神经,由腰4至骶3神经根组成,从腰椎管发出后,穿过骨盆,经臀部下行至下肢,主要支配下肢的运动和感觉功能,当这条神经或其神经根受到压迫、刺激或损伤时,便可能引发坐骨神经痛。

坐骨神经痛的常见病因

坐骨神经痛的病因多样,主要可分为以下几类:

-

腰椎间盘突出

这是最常见的原因,椎间盘的髓核突出压迫神经根,导致疼痛,多见于20-50岁人群,长期久坐、姿势不当或外伤可能诱发。 -

腰椎管狭窄

腰椎管因骨质增生、韧带肥厚等原因变窄,压迫神经根,常见于中老年人,行走或站立时症状加重。 -

梨状肌综合征

梨状肌痉挛或肿胀压迫坐骨神经,常与久坐、外伤或髋部损伤有关。 -

脊柱肿瘤或感染

少数情况下,脊柱肿瘤、结核或椎间盘感染等也可能引发坐骨神经痛。 -

其他原因

如妊娠(子宫增大压迫神经)、糖尿病周围神经病变、外伤等。

坐骨神经痛的临床表现

症状因人而异,典型表现包括:

- 疼痛:多为单侧,从腰部或臀部开始,沿大腿后侧放射至足部,呈烧灼样、刀割样或针刺样。

- 麻木:下肢或足部感觉减退,如“戴手套”感。

- 无力:严重者可出现足下垂、行走困难。

- 加重因素:咳嗽、打喷嚏、弯腰或久坐后疼痛加剧。

诊断方法

医生通过以下方式综合判断:

-

病史与体格检查

询问疼痛特点、加重因素,检查直腿抬高试验(阳性提示神经受压)、肌力、反射等。 -

影像学检查

- 腰椎X线:观察脊柱结构,排除骨折、肿瘤等。

- CT或MRI:清晰显示椎间盘突出、椎管狭窄等病变,是诊断的金标准。

- 肌电图:评估神经损伤程度。

治疗与管理

治疗目标是缓解症状、病因治疗及预防复发。

-

保守治疗(90%患者有效)

- 药物治疗:非甾体抗炎药(如布洛芬)、肌肉松弛剂、神经营养药物(如维生素B族)。

- 物理治疗:热敷、超声波、牵引、核心肌群训练等。

- 生活方式调整:避免久坐、选择硬板床、正确搬重物。

-

介入治疗

如硬膜外类固醇注射、神经阻滞等,适用于药物无效者。 -

手术治疗

仅适用于保守治疗无效、严重神经压迫(如足下垂、大小便障碍)的患者,如椎间盘切除术、椎管扩大术。

预防措施

- 保持正确姿势:坐姿挺直,避免弯腰驼背;选择有支撑的椅子。

- 加强锻炼:定期进行腰背肌、核心肌群训练(如小燕飞、平板支撑)。

- 控制体重:减轻腰椎负担。

- 避免不良习惯:戒烟(吸烟影响神经供血)、避免突然负重。

预后与康复

多数患者经保守治疗可在4-6周内缓解,但复发率较高,康复期需坚持锻炼,避免久坐,定期复查,若症状持续加重或出现大小便失禁,需立即就医。

坐骨神经痛与其他疾病的鉴别

以下表格对比了坐骨神经痛与相似症状疾病的区别:

| 疾病 | 疼痛特点 | 伴随症状 | 影像学检查 |

|---|---|---|---|

| 坐骨神经痛 | 放射性腰腿痛,沿神经走行分布 | 麻木、无力、直腿抬高试验阳性 | MRI显示神经根受压 |

| 股骨头坏死 | 腹股沟区疼痛,向膝部放射 | 髋关节活动受限,跛行 | X线或MRI显示股骨头变形 |

| 髋关节炎 | 腹股沟或臀部疼痛,活动加重 | 关节僵硬,晨僵 | X线显示关节间隙狭窄 |

常见误区

- “坐骨神经痛=腰椎间盘突出”:其实多种病因均可导致,需明确诊断。

- “必须卧床休息”:过度卧床可能导致肌肉萎缩,适度活动更重要。

- “手术是唯一根治方法”:多数患者通过保守治疗可缓解,手术仅适用于严重病例。

相关问答FAQs

Q1:坐骨神经痛能否自愈?

A1:部分轻度坐骨神经痛(如急性腰椎间盘突出)可通过休息、药物等自愈,但若病因未解除(如椎管狭窄),易复发,建议及时就医,避免延误治疗。

Q2:怀孕期间出现坐骨神经痛怎么办?

A2:孕期因激素松弛韧带、子宫增大压迫神经易引发坐骨神经痛,首选物理治疗(如热敷、孕妇瑜伽),避免使用药物;严重时可考虑产科医生会诊,必要时局部治疗。