有关于卫生饮食的小常识

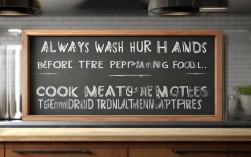

饮食卫生的基本原则

饮食卫生是保障身体健康的重要基础,遵循基本原则能有效预防食源性疾病,保持清洁是关键,饭前便后、处理食材前后都要用肥皂和流动水彻底洗手,避免细菌通过手部接触传播,生熟分开处理,生肉、禽类、海鲜等易携带致病菌的食材应与即食食品分开存放和加工,使用不同的砧板和刀具,避免交叉污染,彻底加热食物,肉类、蛋类、豆类等食材需加热至中心温度达到70℃以上,以杀灭可能存在的病原体,妥善储存食物,熟食和易腐败的食材应冷藏保存,并在规定时间内食用,避免滋生细菌。

食材选购与储存的注意事项

食材的新鲜度直接影响饮食安全,选购时,应观察外观是否正常,如蔬菜应色泽鲜亮、无腐烂变质,肉类应弹性良好、无异味,包装食品需检查生产日期、保质期及包装完整性,避免购买过期或受损产品,储存方面,不同食材有不同的要求:绿叶蔬菜应用保鲜袋包裹后放入冰箱冷藏,并尽快食用;肉类可分装成小份冷冻保存,避免反复解冻;干货类应存放在阴凉干燥处,防止受潮发霉,冰箱内食物不宜存放过久,熟食最好在3天内食用完毕。

厨房用具的清洁与消毒

厨房用具是细菌滋生的重灾区,定期清洁和消毒至关重要,砧板、刀具、餐具等使用后应及时清洗,去除食物残渣,木质砧板易吸藏细菌,可用盐水或白醋擦拭消毒;塑料砧板则可用漂白剂溶液浸泡后冲洗,抹布和海绵需每周更换,并用沸水消毒或微波炉加热杀菌,冰箱门密封条、水龙头等高频接触区域也应定期清洁,避免污垢积累。

外出就餐的卫生建议

外出就餐时,需选择卫生条件良好的餐厅,观察餐厅是否持有有效的食品经营许可证,后厨是否整洁有序,点餐时尽量选择热食,避免生食或半生食品,如生鱼片、溏心蛋等,以降低感染风险,使用公筷公勺,避免个人餐具与公共餐具混用,打包食物应尽快冷藏,并在24小时内食用完毕,再次加热时需确保中心温度达标。

特殊人群的饮食卫生要点

儿童、孕妇、老人及免疫力低下者需格外注意饮食卫生,儿童应避免食用生冷、辛辣食物,餐具需专用并定期消毒;孕妇需确保食材彻底加热,避免食入李斯特菌等风险;老人宜选择易消化的食物,避免隔夜餐;免疫力低下者应避免生食,如沙拉刺身等,并减少高糖、高脂食物的摄入。

常见饮食误区与纠正方法

- 误区:水果带皮吃更营养。

纠正:部分水果表皮可能残留农药或细菌,如苹果、葡萄等应彻底清洗或削皮食用。 - 误区:隔夜菜只要加热就能吃。

纠正:隔夜菜中的亚硝酸盐含量可能增加,尤其是绿叶蔬菜,建议现做现吃,剩余食物妥善保存并尽快食用。 - 误区:冰箱是“保险箱”,食物不会坏。

纠正:低温只能抑制细菌繁殖,不能完全阻止变质,需定期清理冰箱并检查食材保质期。

饮食卫生与健康的关系

良好的饮食卫生习惯能显著降低腹泻、食物中毒等疾病的发生率,长期坚持卫生饮食,有助于维护肠道菌群平衡,增强免疫力,减少慢性病风险,反之,忽视饮食卫生可能导致细菌感染、营养不良等问题,尤其对儿童和老年人的健康威胁更大。

饮食卫生的日常检查清单

为了确保饮食安全,可定期对照以下清单自查:

- 食材是否新鲜,无异味或变质迹象;

- 厨房用具是否清洁,生熟砧板是否分开;

- 冰箱温度是否达标(冷藏层4℃以下,冷冻层-18℃以下);

- 个人卫生习惯是否到位(如饭前洗手、指甲修剪);

- 外出就餐时是否选择卫生合规的餐厅。

饮食卫生的科普与推广

社区、学校及媒体应加强饮食卫生知识的宣传,通过讲座、短视频等形式普及科学饮食方法,家长需从小培养孩子的卫生意识,学校可将饮食卫生纳入健康教育课程,形成全民关注饮食安全的良好氛围。

饮食卫生是健康生活的第一道防线,从食材选购到烹饪储存,每一个环节都需谨慎对待,通过掌握基本常识、纠正错误习惯,并落实到日常行动中,我们能有效守护自己和家人的健康。

相关问答FAQs

Q1:如何判断食物是否变质?

A1:判断食物变质可通过以下方法:观察外观(如发霉、变色)、闻气味(如有酸臭味)、触摸质地(如黏滑、发软),肉类表面发黏、鸡蛋散黄、牛奶结块等均为变质迹象,应立即丢弃。

Q2:使用塑料容器储存食物需要注意什么?

A2:塑料容器应选择标有“食品级”或“5号PP”(耐高温)材质,避免使用回收塑料或含BPA的容器,加热食物时,应将食物转移至耐热玻璃或陶瓷器皿中,防止有害物质释放,塑料容器不宜长期存放酸性或高油食物,如醋、番茄酱等。