新冠肺炎作为一种全球大流行疾病,已深刻影响公众健康观念和生活习惯,掌握其基本常识和典型症状,对科学防控、及时就医至关重要,以下从疾病定义、传播途径、预防措施及临床表现等方面进行系统阐述,帮助公众建立清晰的认知框架。

新冠肺炎基本常识

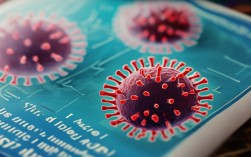

新冠肺炎是由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的急性呼吸道传染病,属于β属冠状病毒,该病毒主要通过呼吸道飞沫传播,也可通过接触被污染的物体表面后触摸口、鼻、眼而感染,人群普遍易感,老年人及有基础疾病者感染后发展为重症的风险较高。

病毒特性与变异

新型冠状病毒对紫外线、热敏感,56℃30分钟、75%酒精含氯消毒剂可有效灭活,其基因组易发生变异,目前已出现多种变异株,如阿尔法(Alpha)、德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)等,不同变异株的传播力、致病性存在差异,其中奥密克戎株因传播力强、症状相对较轻成为当前全球主要流行株。

传播途径的具体表现

- 飞沫传播:感染者咳嗽、打喷嚏、说话时产生的飞沫,近距离吸入可能导致感染。

- 接触传播:接触感染者呼吸道分泌物污染的物体表面,如门把手、电梯按钮等,再触摸口鼻眼可引发感染。

- 气溶胶传播:在相对封闭的环境中,病毒可通过气溶胶颗粒远距离传播,需注意通风。

高危人群与预防重点

老年人(≥60岁)、有心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病、肥胖症、肿瘤等基础疾病者,以及免疫功能低下者属于重症高风险人群,此类人群应减少聚集、避免前往人员密集场所,并完成疫苗接种及加强针接种以降低感染风险。

新冠肺炎发病症状

新冠肺炎潜伏期为1-14天,多为3-7天,临床表现多样,从无症状到重症肺炎甚至死亡,不同变异株感染后的症状谱存在差异。

典型症状分类

根据病情严重程度,可分为以下几类:

| 症状类型 | 具体表现 |

|---|---|

| 轻型 | 无症状或仅表现为低热、轻微乏力、嗅觉或味觉障碍,无肺炎表现。 |

| 普通型 | 发热、干咳、乏力,可伴有鼻塞、流涕、咽痛、肌痛、腹泻等症状,肺部影像学可见肺炎。 |

| 重型 | 呼吸频率≥30次/分,静息状态下指氧饱和度≤93%,动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(FiO2)≤300mmHg。 |

| 危重型 | 出现呼吸衰竭、脓毒症休克、多器官功能障碍综合征等。 |

不同变异株的症状差异

- 原始毒株与德尔塔株:以发热、咳嗽、乏力为主,部分患者出现肌肉酸痛、腹泻,重症比例较高。

- 奥密克戎株:以上呼吸道症状更为突出,如咽痛、咳嗽、鼻塞,发热多为中低度,全身症状较轻,但传染性显著增强。

重症预警信号

出现以下情况需高度警惕,立即就医:

- 呼吸困难或气促,经休息后未缓解;

- 持续性胸痛或压迫感;

- 意识模糊或嗜睡;

- 唇周、指甲床发绀(提示缺氧)。

预防与控制措施

科学预防是减少感染的关键,需采取“多管齐下”的综合防控策略。

- 疫苗接种:全程接种新冠疫苗及加强针,可显著降低重症和死亡风险。

- 个人防护:科学佩戴口罩(尤其在密闭场所和人员密集区域)、勤洗手(用肥皂流水洗20秒或含酒精免洗洗手液)、保持1米以上社交距离。

- 环境管理:定期开窗通风,每日至少2次,每次30分钟;对高频接触表面如门把手、手机等进行消毒。

- 健康监测:如出现疑似症状,及时进行抗原或核酸检测,避免带病上班、上学,减少与他人接触。

相关问答FAQs

Q1:无症状感染者是否需要治疗?

A1:无症状感染者通常无需特殊治疗,但需严格居家隔离,避免与他人接触,密切监测症状变化,若出现发热、咳嗽等症状,应及时就医,必要时进行抗病毒治疗,隔离期间需保持充足休息、均衡营养,多饮水以增强免疫力。

Q2:新冠康复后还会再次感染吗?

A2:可能再次感染,感染后体内会产生抗体,但抗体水平随时间逐渐下降,且病毒变异株可能逃逸原有免疫保护,康复者仍需做好个人防护,尤其是高风险人群建议在感染3个月后接种加强针,以降低再感染风险。

通过系统了解新冠肺炎的常识与症状,公众可更科学地应对疫情,既不恐慌也不轻视,共同筑牢健康防线。