犯罪与惩罚是社会运行中不可或缺的一对概念,它们共同构成了维护社会秩序、保障公民权益的重要机制,犯罪作为一种危害社会的行为,其存在不仅破坏了个体安宁,更挑战了社会整体的安全感;而惩罚则作为对犯罪的回应,旨在通过制裁、矫正与预防,实现社会正义的重建。

犯罪的本质与成因

犯罪行为并非孤立存在,其背后往往交织着复杂的个人与社会因素,从个体层面看,心理缺陷、价值观扭曲或教育缺失可能导致个体偏离社会规范;从社会层面看,贫富差距、资源分配不均、法律意识淡薄等问题,也可能成为滋生犯罪的土壤,经济压力可能诱发盗窃等财产犯罪,而社会不公则可能激化矛盾,引发暴力行为,理解犯罪的成因,有助于从源头上预防犯罪,而非仅仅依赖事后惩罚。

惩罚的目的与形式

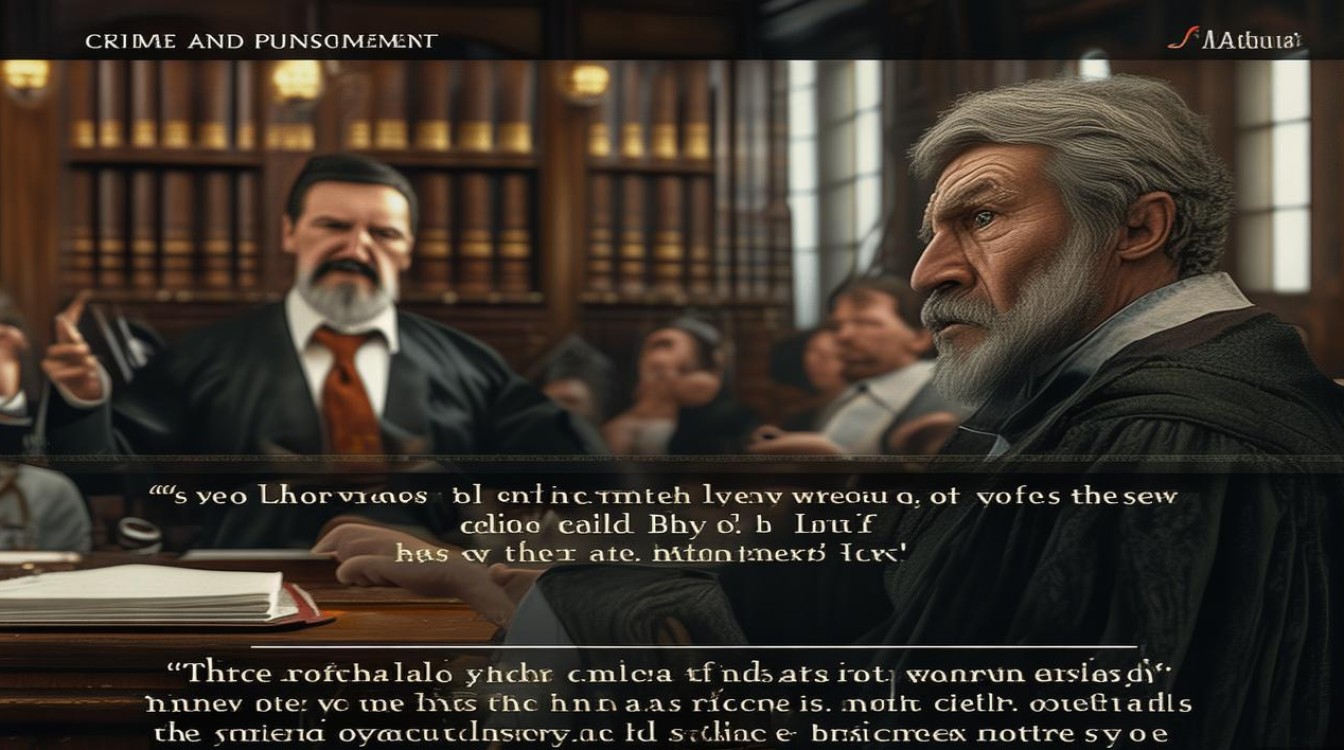

惩罚的核心目的在于实现正义、 deterrence(威慑)、rehabilitation(矫正)与 protection(保护),正义要求犯罪者为其行为付出代价,维护社会公平;威慑通过惩罚潜在犯罪者,减少犯罪发生率;矫正则侧重于帮助犯罪者改过自新,重新融入社会;保护则是隔离危险个体,保障公众安全,惩罚的形式多样,包括监禁、罚款、社区服务、心理干预等,具体需根据犯罪性质、社会危害程度及个体情况综合判定,对暴力犯罪者可能侧重监禁,而对非暴力初犯者则可能采用社区矫正。

犯罪与惩罚的平衡

有效的社会治理需在犯罪预防与惩罚之间寻求平衡,过度依赖惩罚可能导致“以暴制暴”的恶性循环,忽视犯罪的根源问题;而预防不足则可能使犯罪率居高不下,构建“预防为主、惩罚为辅”的综合体系至关重要,通过教育普及法律知识、改善民生减少社会矛盾、完善社区支持系统,均可降低犯罪风险,惩罚机制需兼顾公正与人性化,避免滥用权力,确保每一起判决都经得起法律与道德的检验。

犯罪与惩罚的社会影响

犯罪与惩罚对社会的影响深远,严厉且公正的惩罚能增强公众对法律的信任,维护社会稳定;若惩罚失当或存在偏见,可能加剧社会对立,削弱法律权威,司法歧视可能导致少数群体对系统的不满,从而引发更多犯罪,透明、公正的司法程序和持续的制度改革,是确保惩罚社会效益的关键。

相关问答FAQs

Q1: 犯罪是否总是出于主观恶意?

A1: 并非所有犯罪都源于主观恶意,部分犯罪行为可能因精神疾病、认知障碍或极端环境压力导致,行为人缺乏完全的刑事责任能力,法律会区别对待,如采取医疗干预而非单纯惩罚,以体现人道主义精神。

Q2: 如何衡量惩罚的公正性?

A2: 惩罚的公正性需综合考虑三方面:一是法律依据,即惩罚是否符合现行法律;二是比例原则,即惩罚是否与犯罪情节、社会危害程度相当;三是程序正义,即审判过程是否公开、公平、无偏见,只有同时满足这三点,惩罚才能真正实现正义。