认识、预防与应对的全面指南

在日常生活和工作中,昏迷是一种严重的健康紧急状况,可能由多种原因引发,其发生往往具有突发性和不可预测性,将昏迷纳入安全教育范畴,不仅有助于提升公众对危险因素的认知,更能为突发情况下的及时救助和预后改善奠定基础,本文将从昏迷的定义与成因、预防措施、应急处理流程及相关安全场景应用等方面展开详细阐述,帮助读者系统掌握相关知识。

昏迷的定义与常见成因

昏迷是一种意识障碍的严重状态,表现为患者对内外环境刺激缺乏反应,无法被唤醒,伴有随意运动消失和生理反射减弱,根据严重程度,可分为浅昏迷(对疼痛刺激有反应)和深昏迷(所有反射消失),其成因复杂,主要可分为以下几类:

- 急性疾病:如脑卒中(脑出血、脑梗死)、心肌梗死、严重感染(脑膜炎、败血症)等,这些疾病可能导致脑部供血不足或直接损伤脑组织。

- 创伤性因素:头部外伤(如颅脑骨折、脑震荡)、高处坠落、交通事故等,可能引发颅内高压或脑疝。

- 代谢与中毒:糖尿病酮症酸中毒、低血糖、肝性脑病、酒精或药物过量(如镇静剂、阿片类药物)等,通过扰乱机体正常代谢功能导致意识丧失。

- 环境因素:中暑、电击、溺水、一氧化碳中毒等,可直接抑制中枢神经系统功能。

下表总结了常见昏迷原因及其特点:

| 原因类别 | 具体疾病/情况 | 典型伴随症状 |

|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| 急性疾病 | 脑卒中、心肌梗死 | 头痛、呕吐、胸痛、肢体偏瘫 |

| 创伤性因素 | 颅脑损伤、严重外伤 | 意识障碍、出血、骨折 |

| 代谢与中毒 | 低血糖、酒精中毒、药物过量 | 出冷汗、呼吸抑制、口唇发绀 |

| 环境因素 | 中暑、溺水、一氧化碳中毒 | 高热、发绀、呼吸心跳骤停 |

昏迷的预防策略

多数昏迷可通过针对性预防降低发生风险,重点在于控制原发病和规避高危因素。

-

基础疾病管理:

- 定期体检,监测血压、血糖、血脂等指标,尤其对于高血压、糖尿病患者需严格遵医嘱用药,避免病情波动。

- 心血管疾病患者应控制体重、戒烟限酒,规律进行心脏功能检查。

-

安全防护措施:

- 交通安全:驾驶时系好安全带,骑行佩戴头盔,避免疲劳驾驶和酒驾。

- 工作环境安全:高空作业、建筑施工等岗位需配备防护设备,遵守操作规程,防止坠落、触电等事故。

- 居家安全:老年人加装扶手、防滑垫,避免单独使用燃气或电器,防止跌倒和火灾。

-

生活习惯调整:

- 均衡饮食,减少高油高盐食物摄入,预防高脂血症和动脉硬化。

- 避免过量饮酒或滥用药物,特别是镇静剂、止痛药等需在医生指导下使用。

- 高温环境下注意补充水分和电解质,避免中暑。

昏迷的应急处理流程

发现昏迷患者时,正确的现场急救是挽救生命的关键,需遵循“评估环境、确保安全、快速呼救、初步处理”的原则。

-

确保环境安全:

迅速评估现场是否存在危险(如漏电、火灾、交通隐患),避免施救者自身受伤,若患者处于危险环境(如密闭空间、道路中央),应将其转移至安全区域。 -

判断意识与生命体征:

- 轻拍患者双肩,大声呼唤,观察有无反应。

- 观察胸部起伏(呼吸)、触摸颈动脉搏动(心跳),判断呼吸心跳是否存在。

-

紧急呼救:

- 若患者无意识、无呼吸或仅有濒死喘息,立即拨打急救电话(120),说明地点、患者状态和已采取的措施。

- 若有条件,安排人员到路口引导救护车。

-

基础生命支持:

- 心肺复苏(CPR):对于呼吸心跳骤停患者,立即实施胸外按压(频率100-120次/分钟,深度5-6厘米),并配合人工呼吸(30:2)。

- 保持呼吸道通畅:解开患者衣领、腰带,清除口鼻异物,必要时将头部偏向一侧,防止呕吐物误吸。

- 体位管理:若患者无颈椎损伤风险,可置于复苏体位(侧卧位),避免舌后坠阻塞气道。

-

病因针对性处理:

- 低血糖昏迷:意识清醒者可口服糖水,昏迷者需静脉推注50%葡萄糖溶液。

- 疑似中暑:迅速转移至阴凉处,用冰袋敷于腋下、腹股沟等部位,物理降温。

- 一氧化碳中毒:立即开窗通风,将患者转移至空气新鲜处,注意保暖。

特殊场景下的昏迷预防与应对

-

工作场所:

- 化工厂、建筑工地等需定期开展安全培训,配备急救箱和自动体外除颤器(AED)。

- 高温作业时实行轮岗制度,提供含盐饮料,预防热射病。

-

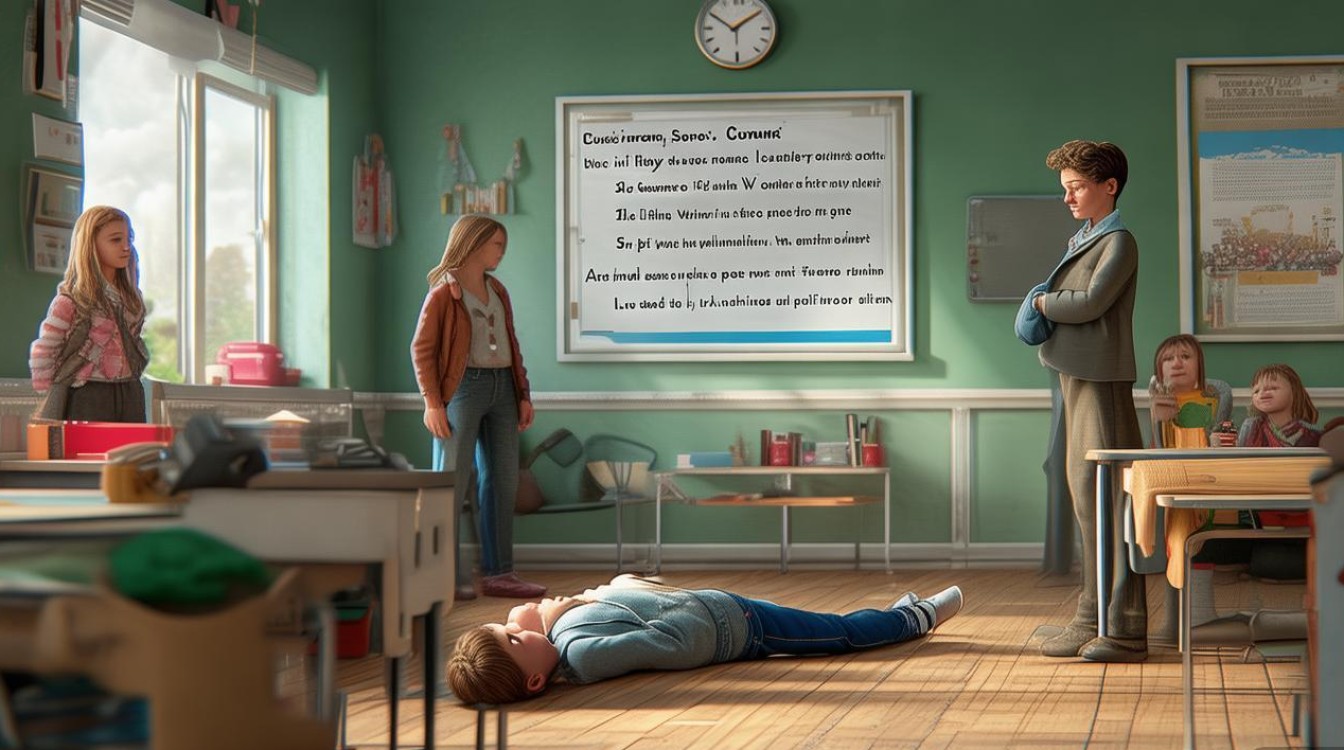

学校与公共场所:

- 体育课需做好热身运动,避免剧烈运动后立即冲凉或大量饮水。

- 商场、影院等应设置应急通道,定期检查消防设施,防止踩踏和火灾事故。

-

家庭环境:

- 有老人或慢性病患者的家庭,建议配备血压计、血糖仪等设备,家属掌握基本急救技能。

- 冬季使用煤炉或燃气热水器时,务必安装一氧化碳报警器。

相关问答FAQs

问1:如何区分昏迷与晕厥?

答:晕厥通常为短暂性意识丧失,多因脑部暂时缺血缺氧引起(如体位性低血压、情绪激动),患者可自行恢复,且恢复后无明显后遗症,昏迷则是持续时间较长的意识障碍,无法被唤醒,常伴有原发病症状(如头痛、抽搐),需紧急医疗干预。

问2:昏迷患者恢复后需要哪些康复措施?

答:昏迷患者苏醒后,根据病因和损伤程度可能需要综合康复治疗,包括:

- 肢体功能康复:通过物理治疗和运动训练改善肌肉力量和关节活动度,预防肌肉萎缩。

- 认知功能训练:针对记忆力、注意力障碍进行认知康复训练,如拼图、记忆游戏等。

- 心理支持:患者可能出现焦虑、抑郁等情绪问题,需心理咨询和家庭关怀。

- 原发病持续治疗:如控制血糖、血压,修复脑损伤等,定期复查以评估恢复情况。

通过将昏迷相关知识纳入安全教育体系,个人、家庭和社会可形成“预防-识别-救助”的完整链条,最大限度减少昏迷带来的危害,保障生命健康安全。