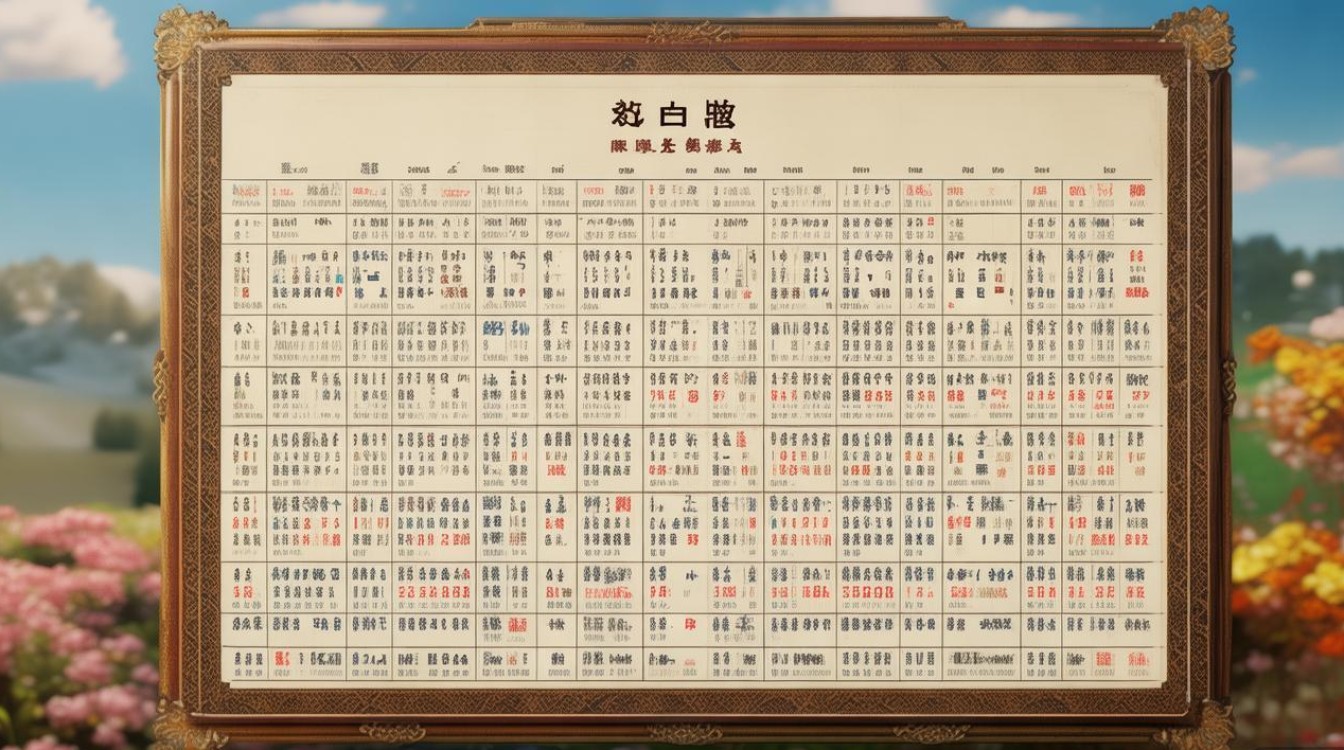

二十四节气是中国古代劳动人民长期观察天象、物候和气候变化的智慧结晶,它以太阳在黄道上的位置为依据,将一年划分为24个等份,每个节气约15天,精准反映了季节更替、气候变化和物候特征,这套体系不仅指导着传统农业生产,也深刻影响着中国人的生活习俗和文化认知,于2025年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

二十四节气的天文与历法基础

二十四节气的划分依据是太阳黄经,即太阳在地球绕太阳公转轨道上的位置,将太阳周年轨迹划分为360度,每15度为一个节气,全年共24个节气,每月第一个节气为“节气”,第二个为“中气”,如立春为正月节气,雨水为正月中气,这种划分方式属于阳历范畴,与公历(格里高利历)基本对应,因此节气在公历中的日期相对固定,通常在特定日期的1-2天内波动,立春常在公历2月3日至5日之间,冬至基本在12月21日至23日之间。

二十四节气的具体时间与气候特征

二十四节气按顺序分为四组,每组6个节气,分别对应春、夏、秋、冬四季,以下为各节气的公历时间范围、主要气候特点及物候现象:

| 季节 | 节气 | 公历时间 | 主要气候与物候特征 |

|---|---|---|---|

| 春季 | 立春 | 2月3-5日 | 春季开始,气温回升,土壤解冻,草木萌动 |

| 雨水 | 2月18-20日 | 降水增多,空气湿润,草木开始发芽 | |

| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷始鸣,蛰伏动物苏醒,春耕开始 | |

| 春分 | 3月20-22日 | 昼夜平分,气温稳定,春耕进入繁忙期 | |

| 清明 | 4月4-6日 | 天气晴朗,草木繁茂,是扫墓和春耕的重要时节 | |

| 谷雨 | 4月19-21日 | 雨水增多,谷物茁壮成长,春季最后一个节气 | |

| 夏季 | 立夏 | 5月5-7日 | 夏季开始,气温显著升高,万物繁茂 |

| 小满 | 5月20-22日 | 夏熟作物籽粒饱满,但未完全成熟 | |

| 芒种 | 6月5-7日 | 麦类作物成熟,开始收割,晚稻播种 | |

| 夏至 | 6月21-22日 | 白昼最长,气温高,湿热天气增多 | |

| 小暑 | 7月6-8日 | 气温持续升高,进入炎热初期 | |

| 大暑 | 7月22-24日 | 一年中最热的时期,高温多雨 | |

| 秋季 | 立秋 | 8月7-9日 | 秋季开始,暑气渐消,果实成熟 |

| 处暑 | 8月22-24日 | 炎热结束,气温逐渐下降,秋高气爽 | |

| 白露 | 9月7-9日 | 天气转凉,露水增多,草木渐黄 | |

| 秋分 | 9月22-24日 | 昼夜再次平分,气温下降,秋收开始 | |

| 寒露 | 10月8-9日 | 气温更低,露水寒冷,秋收接近尾声 | |

| 霜降 | 10月23-24日 | 开始降霜,秋作物收获完毕,准备越冬 | |

| 冬季 | 立冬 | 11月7-8日 | 冬季开始,气温下降,作物进入休眠期 |

| 小雪 | 11月22-23日 | 开始降雪,但雪量较小 | |

| 大雪 | 12月7-8日 | 降雪增多,地面可能积雪 | |

| 冬至 | 12月21-22日 | 白昼最短,气温最低,开始数九寒天 | |

| 小寒 | 1月5-7日 | 气温持续寒冷,但尚未达到极值 | |

| 大寒 | 1月20-21日 | 一年中最冷的时期,寒潮频繁 |

二十四节气的文化意义与应用

二十四节气不仅是时间划分体系,更是中国传统文化的核心载体之一,在农业社会,节气指导着“春耕、夏耘、秋收、冬藏”的农事活动,如“清明前后,种瓜点豆”“芒种不种,再种无用”等谚语,至今仍对农业生产具有参考价值,节气催生了丰富的民俗文化,如冬至吃饺子、腊八节喝腊八粥、清明节扫墓祭祖等,这些习俗承载着中国人对自然的敬畏和对生活的热爱。

在现代生活中,二十四节气依然具有实用价值,根据节气变化调整作息和饮食:春分后宜早睡早起,多食春芽;夏至后注意防暑降温,适当食用清热解暑的食物;秋分后滋阴润燥,多吃白色食物如梨、银耳;冬至后温补阳气,可适量增加羊肉、坚果等,节气还与中医养生、诗词歌赋、书法绘画等领域深度融合,形成了独特的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:二十四节气与公历的对应关系是固定的吗?

A1:基本固定,但存在微小波动,二十四节气以太阳黄经为划分依据,属于阳历范畴,因此其在公历中的日期通常只在特定日期的1-2天内变动,立春多在2月4日,偶尔在2月3日或5日;冬至多在12月22日,偶尔在12月21日或23日,这种波动是由于公历平年365天、闰年366天的累积误差导致的,但整体规律非常稳定。

Q2:二十四节气是否适用于全球所有地区?

A2:主要适用于中纬度地区,尤其是中国及周边气候相似区域,二十四节气是根据黄河流域的气候特征总结形成的,对温带季风气候区的农业指导意义最为显著,对于热带、寒带或其他气候类型差异较大的地区,节气的物候特征和农事指导作用会减弱或不再适用,赤道地区无四季之分,节气的“春播秋收”规律便不成立;而极地地区则因极昼极夜现象,节气的昼夜变化特征也不明显。