溺水事故的严峻现状与危害

溺水是近年来造成非正常死亡的主要原因之一,尤其对青少年和儿童群体构成严重威胁,据全球卫生组织统计,溺水每年导致全球约23.5万人死亡,平均每小时就有27人因溺水失去生命,溺水是中小学生意外死亡的“头号杀手”,尤其在夏季,因游泳、嬉水引发的溺水事故频发,不仅夺去了年轻的生命,也给无数家庭带来了无法弥补的伤痛。

溺水的危害不仅体现在生命损失上,还可能引发终身残疾,溺水后因缺氧导致的脑损伤可能使幸存者留下认知障碍、瘫痪等后遗症,严重影响个人生活质量和社会发展,溺水事故还会对家庭和社会造成沉重负担,包括医疗费用、心理疏导以及劳动力损失等,加强安全教育,普及防溺水知识,已成为全社会亟待解决的问题。

溺水事故的常见原因与预防措施

(一)溺水事故的常见原因

- 缺乏安全意识:许多青少年对水域的危险性认识不足,擅自到野外池塘、河流、水库等危险水域游泳或嬉水,认为“自己水性好”不会出事,结果往往因体力不支、突发抽筋或水下暗流而溺水。

- 监管缺失:部分家长对孩子的行踪监管不力,或存在侥幸心理,导致孩子独自前往危险水域;学校和社会对防溺水的宣传教育力度不足,也使得许多人缺乏基本的自救互救知识。

- 环境因素:野外水域通常水质浑浊、水深不明,且水下可能存在暗流、淤泥、水草等危险物,增加了溺水风险;恶劣天气(如暴雨、雷击)也会引发溺水事故。

- 盲目施救:发现他人溺水时,许多未成年人缺乏科学施救知识,贸然下水救人,不仅无法成功救援,还可能导致自身溺水,造成更大悲剧。

(二)防溺水的关键预防措施

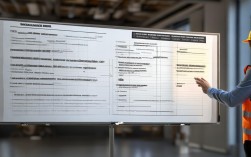

为有效减少溺水事故,需从个人、家庭、学校和社会多层面采取预防措施,具体如下表所示:

| 责任主体 | 预防措施 |

|---|---|

| 个人 | 不私自或结伴到野外危险水域游泳; 游泳时选择正规场所,并做好热身运动; 不在水中嬉戏打闹,不逞强好胜; 学习基本的自救和互救知识,如抽筋时的自我处理、大声呼救等。 |

| 家庭 | 加强对孩子的监管,明确告知孩子远离危险水域; 教育孩子掌握防溺水知识,提高安全意识; 家长陪同孩子游泳时,需全程关注,避免让孩子独自留在水中。 |

| 学校 | 定期开展防溺水主题教育活动,通过案例分析、模拟演练等方式强化学生安全意识; 加强校园周边水域排查,设置警示标志; 建立学生安全联防机制,与家长共同监督学生行为。 |

| 社会 | 在危险水域设置明显的警示标志和防护设施; 加强社区宣传,通过海报、短视频等形式普及防溺水知识; 完善应急救援体系,配备专业的救生设备和人员。 |

溺水事故的应急处理与自救互救技能

(一)溺水时的自救方法

- 保持冷静:溺水后切勿惊慌挣扎,这会迅速消耗体力并加速下沉,应尽量放松身体,保持仰卧姿势,让口鼻露出水面。

- 尝试呼救:大声呼救或挥手吸引他人注意,同时观察周围是否有漂浮物(如木板、救生圈),抓住以保持浮力。

- 处理抽筋:若小腿或脚部抽筋,可深吸一口气,潜入水中用手抽筋部位的脚趾用力向上拉,同时用手按揉抽筋肌肉,缓解后尽快返回水面。

(二)发现他人溺水时的科学施救

- 优先呼叫救援:立即拨打110、120等急救电话,并大声呼喊周围人协助,切勿盲目下水。

- 间接施救:利用长杆、绳索、泡沫板等工具伸向溺水者,让其抓住后拖向岸边;或向水中抛投救生圈、空塑料瓶等漂浮物。

- 团队协作:若多人在场,可手拉手组成“人链”施救,但需确保自身安全,避免被溺水者拖拽下水。

- 严禁贸然下水:未成年人无专业救援能力,切勿因冲动下水救人,以免造成更大伤亡。

(三)溺水者上岸后的急救措施

- 检查生命体征:将溺水者救上岸后,立即检查其呼吸和心跳,若呼吸心跳停止,需立即进行心肺复苏(CPR)。

- 清除异物:迅速清除口鼻中的污泥、杂草等异物,保持呼吸道通畅。

- 控水处理:采用“膝顶法”或“肩顶法”让溺水者腹部低位,排出肺部积水(注意:控水时间不宜过长,以免延误心肺复苏)。

- 及时送医:即使溺水者恢复呼吸心跳,也需送往医院进一步检查,避免出现迟发性肺水肿或并发症。

珍爱生命,远离溺水

溺水事故的发生往往源于一时的疏忽和侥幸,但后果却可能是无法挽回的,通过加强安全教育,普及防溺水知识,掌握自救互救技能,我们能够有效降低溺水风险,保护自己和他人的生命安全,学校、家庭和社会应形成合力,共同为青少年营造一个安全的成长环境,让“珍爱生命,预防溺水”的理念深入人心,从根本上杜绝悲剧的发生。

相关问答(FAQs)

问:孩子放学后想去河边玩水,家长应该如何正确引导?

答:家长应明确告知孩子野外水域的危险性,严禁私自前往;可通过与孩子一起观看防溺水教育视频、讲解真实案例等方式,增强孩子的安全意识;若孩子喜欢玩水,可带其到正规的游泳馆,并在家长陪同下进行,全程确保孩子在自己的视线范围内。

问:如果发现同伴溺水,自己不会游泳应该怎么办?

答:首先保持冷静,立即大声呼救,吸引周围成年人注意;同时拨打110、120报警电话;寻找身边的救生设备(如竹竿、绳索、书包带等)伸向溺水者,让其抓住后拖向岸边,切勿因冲动贸然下水,以免造成自身危险。